活動内容詳細

ACTIVITIES

大学と地域

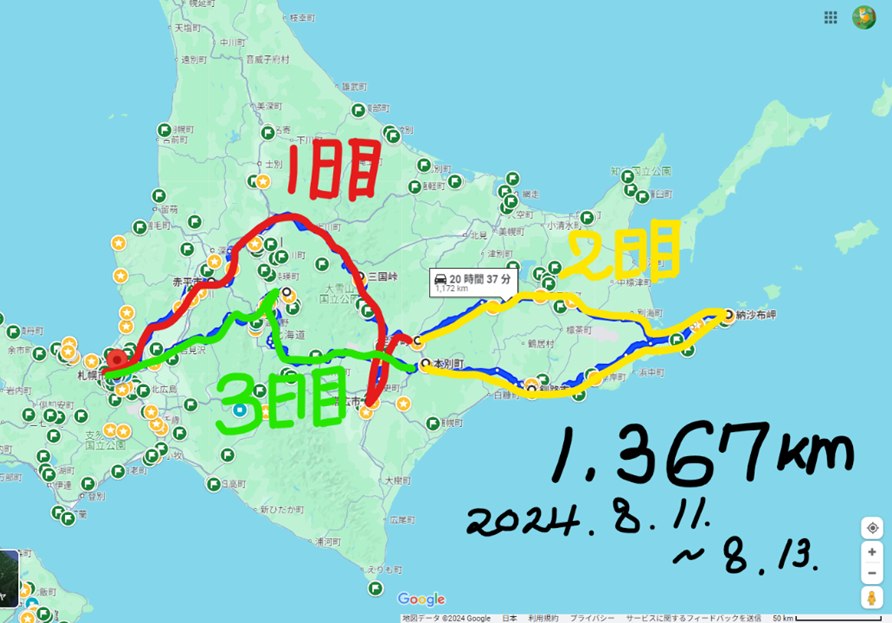

私は運転が好きです。そんな私に北海道は理想の地域で、その間様々な場所にお邪魔させて頂きました。昨年8月には、3日かけて道東を一周してきました。険しい峠を越えると広い平野が広がり、そしてその先には美しい海がありました。北海道の自然の豊かさは言葉では形容しきれないものでした。予算の都合でグルメをあまり楽しめませんでしたが、各地の美味しい牛乳を頂くことはできました(子どもの頃から牛乳が大好物です)。この旅行を通じて、北海道はとても広大で、多様な自然環境を持ち、「都会」と「田舎」という二分法では説明しきれない魅力があることを実感しました(図1~3参照)。また、自分が働いている大学の背景には、これほど広大な地域があるということに改めて驚きました。

今年1月28日、中央教育審議会は、「我が国の『知の総和』向上の未来像」答申案を公表しました。認証評価の段階化など、重要な内容が盛り込まれていましたが、中でも特に興味を引いたのは、大学が「地方創生の核」となることが期待されている点でした。これから道内の各大学にも地域に対する貢献がこれまで以上に求められる可能性があります。国は違いますが、人口減少が日本よりも進んでいる韓国では、早い段階から、各大学に対して「地域創生の核」となることが求められてきました。2024年度からは、大学に予算を配分する権限の一部を、政府から自治体に移譲する政策が実施されたぐらいです(「地域革新中心大学支援体系」(RISE)といいます。)。

こうした韓国の大学が対策として推進している様々な取組のうち一つが、地域の成人学習者を大学に受け入れることです。主に、成人学習者が学びやすい新しい学部を新設し、入試制度、学習支援、施設などの整備に取り組んでいます。さらに、今年2月11日には、「大学成人学習者研究交流協議会」(会長:ソウル大学 教授 カン・デジュン氏)が発足し、活動を開始しています(図4を参照)。余談ですが、会長のカン先生とお話する機会がありました。カン先生によれば、名前を「協議会」でなく、「学会」にしたほうがいいという意見もありましたが、研究者だけでなく、学習者も参加しやすい場を作りたかったことで、あえて「協議会」にしたそうです。このことから、「成人学習者」をどれほど重視しているかが窺い知れます。

今後北海道でも、より多くの成人学習者に大学へのアクセスを拡大する方向に進んでいくのではないかと思っています。例えば、各大学において従来の地域連携やリカレント教育などに関わる部局をより充実化させ、地域への貢献を図ると同時に、これまで以上に多様化する学生層に対する備えていくことなどが考えられます。しかし、課題は山積みです。地域のニーズを発掘し、そのニーズに応じて学内間や学外と連携をとる必要があるでしょうし、そもそも成人学習者に関する定義、担当部局、受け入れ方、評価方法、従前学習認定(既修得学習の承認)などに関する学内での議論も大きな課題です。実は、これらの課題に関して、個人的に興味を持っていることもあり、日本国内の他大学の先生方と研究会を立ち上げています。個人的な興味もありますが、高等教育研究部の一員として、今後頑張って研究に取り組んでいきたいと思います。

最後に、北海道に来てから約1年が経ちました。個人的にとても多事多難な1年でした。その間、多くの方々に助けられ、また、お教えを頂きました。この場を借りてお礼を申し上げます。これで恩返しというわけではありませんが、これからも大学と地域のために頑張りたいと思います。どうかこれからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

図1 道東一周旅行の経路(走行距離1,367 km)

図2 暇そうにしていた子馬(根室)

図3 上富良野を走る電車

図4 大学成人学習者研究交流協議会創立大会における記念撮影(韓国大学新聞, 2025)

(参照:https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=574884(韓国語))

図5 道の駅「むかわ四季の館」にある鈴木章記念ギャラリーにて

(本文には取り上げていませんが、おすすめの道の駅です。鈴木先生の記念館もありますし、温泉もあります。)

(文責者:高等教育研究部 助教 鄭 漢模)